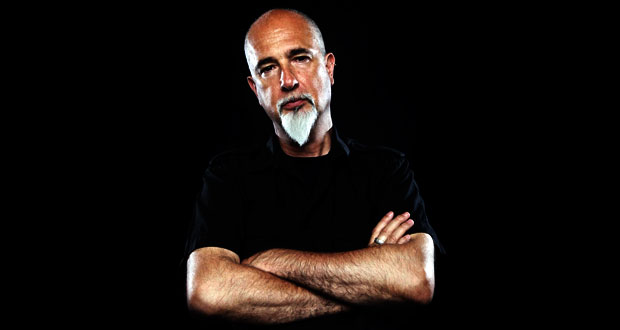

CUBA CABBAL «Ormai il rap è servito, è copia/incolla, trastullo di fighetti»

Cuba Cabbal è prima di tutto un’icona del rap italiano. Ha fatto della denuncia sociale e dello smascheramento delle trame oscure del potere la colonna portante della sua carriera artistica. Insieme al cugino Lou X ha marchiato a fuoco, attraverso i suoi album, più di una generazione di “dannati”. Il suo nuovo disco si intitola “Resistere tra i resti“, e segna il ritorno sulla scena di un artista distante anni luce dalle logiche del rap attuale, il cui messaggio suona ancora vero. Lo abbiamo intervistato.

Parafrasando il tuo nuovo lavoro, per cosa vale la pena resistere oggi?

«La resistenza è la lotta, e la lotta è la vita: solo chi resiste esiste. La resistenza è l’unica forma di opposizione naturale a questo mondo sempre più artificiale e oppresso, da praticare quotidianamente. Io non lotto per cambiare le cose, ma per farle stare nel giusto posto nella consapevolezza del mondo in cui viviamo, come l’erba che si riprende il proprio spazio tra le crepe del cemento. “La mia arte è danneggiare quello che mi fa cacare”».

Non noti una certa apatia attorno, cioè una non-voglia di lottare perché “tanto non cambierà mai nulla”?

«L’apatia c’è perché la gente ormai è lobotomizzata, ipnotizzata, con il capo chino sul telefonino, va “dormendo”, illusa dal benessere, si accontenta in verità solo delle briciole».

Nel nuovo video giri fra macerie come l’ultimo uomo della Terra.

«Nel video giro tra le macerie, macerie di case distrutte dalle guerre, dai terremoti, dalla mano dell’uomo. Tutto è effimero, bastano 12 ore senza luce per mandare in tilt una regione. E dov’è il progresso? Viviamo piccole apocalissi quotidiane sparse in ogni parte del mondo. Guerre, carestie, inquinamento globale, rispondono a bisogni ben precisi. Parlare ai potenti non serve a nulla, non dovrebbero esistere, bisogna agire ognuno nel suo piccolo e con i mezzi che ha».

Che ricordo conservi della scena rap degli Anni Novanta?

«In quegli anni in Italia il rap era agli albori, pochi rappavano in italiano. Si trovavano pochi dischi: 5 ore di treno per andare a comprare i beat strumentali di Simon Harris, trovare un disco su vinile per campionare qualcosa con l’Akai 5950. C’era il fomento, il rap ce lo dovevamo inventare, c’era più unione, ricerca, fratellanza. Mi ricordo i graffiti di Basilea, i lunghi viaggi con le Adidas Run DMC, l’apertura al concerto dei Cypress Hill nel ’95, quello degli M.O.P. Ho tantissimi ricordi impressi nella memoria, nonostante non ci fosse la mania di fotografare ogni secondo».

Oggi il rap ha assunto varie forme, è diventato un fenomeno di massa al pari del pop. Cosa pensi della scena attuale?

«Più che fenomeno di massa direi da baraccone. Il rap è stato “simpatizzato”, è stato reso innocuo perché si è perso il suo significato più profondo, il messaggio consapevole. E’ diventato intrattenimento. Non basta dire parolacce o atteggiarsi a gangster per sembrare cattivi, sappiate che i veri cattivi non fanno rap. Siamo asocial in un finto mondo social. Ormai il rap è servito, è copia/incolla, trastullo di fighetti. A parte per chi ci crede, che lo fa con il cuore e suda».

Cosa puoi dirci di tuo cugino? Il rap non gli interessa più? E secondo te perché ancora oggi rappresenta un totem, un modello rispettato sulla scena?

«Di mio cugino non posso risponderti, non son cosa gli interessi e cosa no, è una domanda che va fatta a lui. L’assenza crea il mito. Oggi Luigi è rispettato perché ha fatto il rap vero e tutti glielo riconoscono. Il vero non ha a che fare con un indotto che è basato sulla finzione, sulla scena, su bugie parlanti».